Théâtre du Beauvaisis, une nef profane

Aux portes de la ville, solidement ancré dans son territoire, le théâtre de Beauvais s’impose telle une nef profane, entre audace architecturale et mémoire patrimoniale.

Préfecture de l’Oise, labellisée Ville d’art et d’histoire, Beauvais conserve les empreintes d’un passé foisonnant. Au XIIe siècle, son rayonnement s’appuie sur le commerce et la draperie, avant que Colbert n’y fonde au XVIIe siècle la manufacture de tapisserie qui scellera durablement sa réputation. Centre d’un évêché puissant, la ville se dote aussi d’une cathédrale gothique vertigineuse, ambitieuse jusqu’à vouloir surpasser toutes les autres : sa nef fut inachevée mais son chœur, haut de 48 m, demeure un chef-d’œuvre saisissant. Beauvais porte aussi la mémoire des drames : en juin 1940, les bombardements détruisent plus de la moitié de la ville, épargnant miraculeusement ses édifices religieux. La reconstruction s’attache alors à conjuguer modernité et héritage. Limitation des hauteurs, toitures imposées, pierres de l’Oise, briques et tuiles émaillées issues de l’industrie locale : tout est pensé pour redonner à la ville un visage en harmonie avec son histoire.

La naissance d’un nouveau théâtre

Tout proche de l’église Saint-Étienne, le nouveau théâtre prend place dans un quartier façonné par Jacques Henri-Labourdette (1915-2003) entre 1949 et 1952. L’architecte y avait dessiné un centre-ville souple, refusant la rigidité géométrique pour préserver une respiration médiévale en infléchissant délicatement ses barres d’immeuble autour de l’édifice religieux. Sur la parcelle d’accueil du projet s’élevait déjà un théâtre provisoire, bricolé en 1949 à partir de deux hangars d’aérodrome, un mastodonte métallique raide et malaimable avec ses voisins, composés de logements collectifs et de demeures bourgeoises rescapées des bombardements. La volonté d’offrir au Beauvaisis une Scène nationale et l’usure de cet équipement plusieurs fois rénové appelaient sa démolition. Toutefois, comment inscrire à sa place un bâtiment trois fois plus grand, sans froisser ni le voisinage, ni les silhouettes tutélaires de l’église et de la cathédrale ?

L’architecte François Chochon explique avec humour : « Nous avons tourné comme un chien qui cherche sa place dans sa niche. » Trouver cette juste implantation fut ainsi la première étape, pour qu’à chaque échelle – du pas du voisin jusqu’au regard lointain – le théâtre s’invite avec délicatesse.

Implantation et volumes architecturaux

Premier geste fondateur : désaxer le bâtiment par rapport aux limites parcellaires, à rebours de son prédécesseur. Cette inclinaison libère l’équipement de toute frontalité, l’ouvre sur l’artère d’entrée de la ville et déploie de généreux parvis de part et d’autre. Les maisons bourgeoises, longtemps étouffées, retrouvent ainsi des perspectives dégagées, tandis que l’aire de déchargement, elle aussi, respire grâce à un accès facilité.

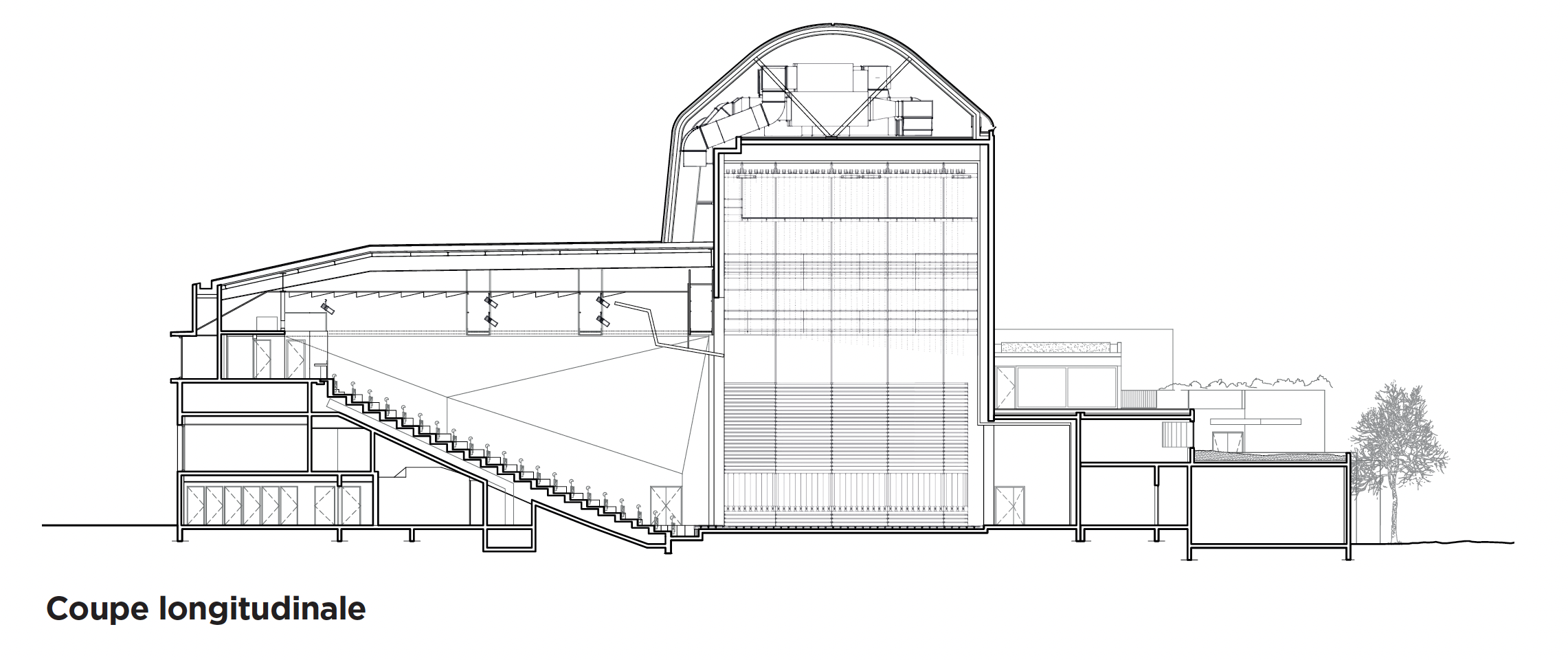

Autre parti décisif : dissocier l’échelle de la grande salle, dont le volume est volontairement abaissé, de celle de la cage de scène. Le théâtre ne s’élève que là où il le faut, traçant dans le paysage la silhouette d’une immense « nef profane ». Avec ses 27 m de hauteur, la cage scénique s’impose naturellement dans la silhouette urbaine de Beauvais, en résonance avec les élans de l’église et de la cathédrale. Ce dialogue trouve encore plus de force dans une parenté subtile : le béton matricé reprend la teinte des pierres gothiques, tandis que le dôme, couvert d’écailles de zinc, fait écho aux toitures de plomb et d’ardoise des deux monuments classés.

Une typologie repensée

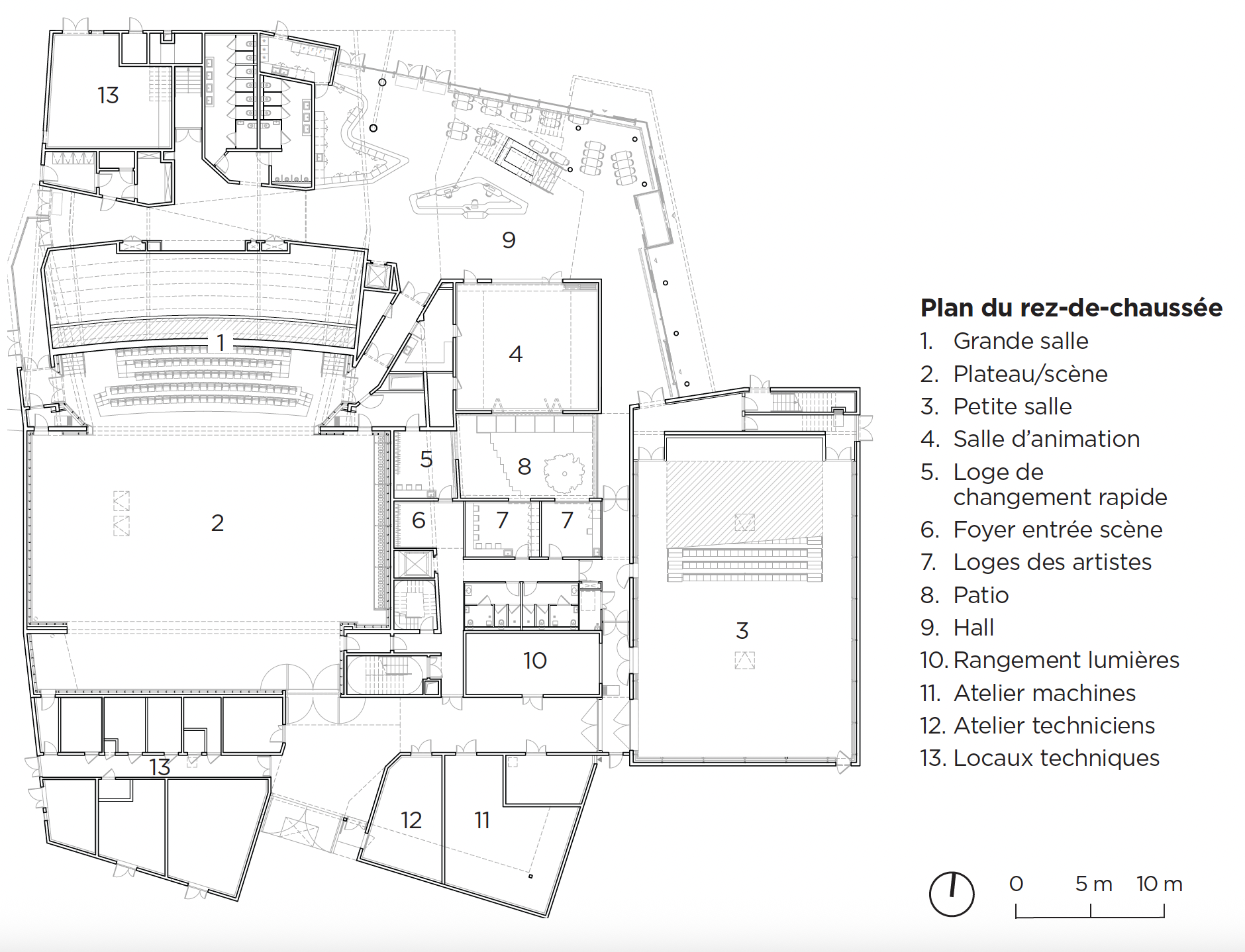

L’enchevêtrement des volumes rompt avec la typologie classique du théâtre. « Nous avons remanié la séquence traditionnelle où les blocs programmatiques s’alignent linéairement », soulignent les architectes. Le grand axe habituel – hall, salle, scène – est ici plié à 90 degrés. Le vaste hall vitré, pivot de l’équipement – contenant le foyer, la billetterie et l’escalier monumental – se glisse partiellement sous la pente des gradins, traversant le bâti afin de générer une seconde entrée, plus modeste. La salle d’animation avec bar s’ouvre à la fois sur le hall et sur un patio central, contigu aux loges. Dès l’entrée, la petite salle est accessible par un large couloir reliant zones publiques et espaces techniques, dotés d’un accès indépendant supplémentaire au sud. De larges terrasses ponctuent le parcours : celle située à l’est, reliée par un jeu de rampes, offre aux spectateurs un espace extérieur pour prolonger les entractes. Ainsi, ces volumes imbriqués composent une complexité limpide qui confère au lieu toute son intensité symbolique.

Matière et lumière : l’âme du projet

La richesse du projet tient aussi à la matière : la teinte du béton a été longuement étudiée pour entrer en harmonie avec la pierre de Saint-Maximin caractéristique de la ville. Les façades alternent entre béton lisse et béton matricé, animé de reliefs vibrants qui évoquent à la fois l’art de la tapisserie beauvaisienne et les percements ronds des vitraux de Saint-Étienne. Plus les motifs s’élèvent, plus ils s’affinent, conférant aux façades imposantes une impression de légèreté. Un travail de recherche approfondi a précédé le chantier. Prototypes et essais se sont succédé pour trouver la formule capable de restituer la couleur de la pierre locale et d’assurer la régularité exigée. Le résultat totalise 4 500 m de béton coulés, dont 1 500 m de béton architectonique à base de ciment blanc. Le défi consistait à réaliser de grands voiles matricés de plus de 10,50 m de hauteur, en garantissant à la fois la constance de la teinte et la précision du motif. Il fallait obtenir la fluidité parfaite : suffisamment souple pour épouser la matrice et restituer un dessin net. Au-delà de la performance technique, le matériau porte une dimension sensible. David Joulin résume : « C’est un béton de ciment blanc et d’agrégat normal, fait avec les granulats les plus blancs possible. Il renvoie la lumière comme la pierre existante. La différence est là : la couleur accroche la lumière autrement. Elle raconte une dignité, celle de la brutalité du béton. » Au-delà de son aspect esthétique, ce matériau se distingue par sa double performance : il constitue une enveloppe offrant à la fois une excellente isolation acoustique et thermique. Cette inertie naturelle du béton est optimisée grâce à un système de chauffage et de climatisation entièrement géothermique.

Au final, ce cadre propice aux rencontres s’impose comme une « maison commune » et parachève avec brio une vision urbaine. « Au départ, le lieu théâtral doit être un vide inspirant, inspirant pour les acteurs, pour les metteurs en scène et aussi pour les spectateurs. Il faut que le public y devienne talentueux », rappelait la metteuse en scène Ariane Mnouchkine. Le théâtre de Beauvais incarne pleinement cette promesse.

Qualités environnementales : démarche HQE®.

Localiser la réalisation

Reportage photo : © Sergio Grazia

Fiche technique

- Maître d’ouvrage : communauté d’agglomération du Beauvaisis

- Maître d’œuvre : Atelier d’architecture AJC – François Chochon, Laurent Pierre, David Joulin, architectes

- BET structure : Khephren Ingénierie

- Paysagiste : In Folio

- Entreprise gros œuvre : Demathieu-Bard

- Surfaces : 6 032 m2 SDP + 555 m2 de terrasses

- Coût : 13,35 M€ HT

- Programme : théâtre comprenant deux salles de spectacle, salle d’animation, hall d’accueil, foyer des artistes, loges, administration, locaux techniques, terrasses.

COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE