Aménagements qualitatifs en béton incorporant des granulats de béton recyclés : l’exemple de la ZAC 2 et du Champ de la Confluence

Pour aménager les espaces publics de la ZAC 2 et du Champ de la Confluence, la SPL Lyon-Confluence a choisi un béton à base de granulats recyclés, imaginé par le MOE du Champ, l’agence Base, et élaboré par Béton Vicat en collaboration avec le laboratoire Voirie du Grand Lyon. Cette initiative a été conduite par l’agence Base (associée au bureau d’études OGI sur le Champ de la Confluence) et par l’agence Bigbang (associée à Artelia sur la ZAC 2). La mise en œuvre des revêtements en béton a été confiée à Sols Confluence. Un projet d’extension urbaine d’envergure, mettant l’accent sur la durabilité, l’économie circulaire et la qualité environnementale.

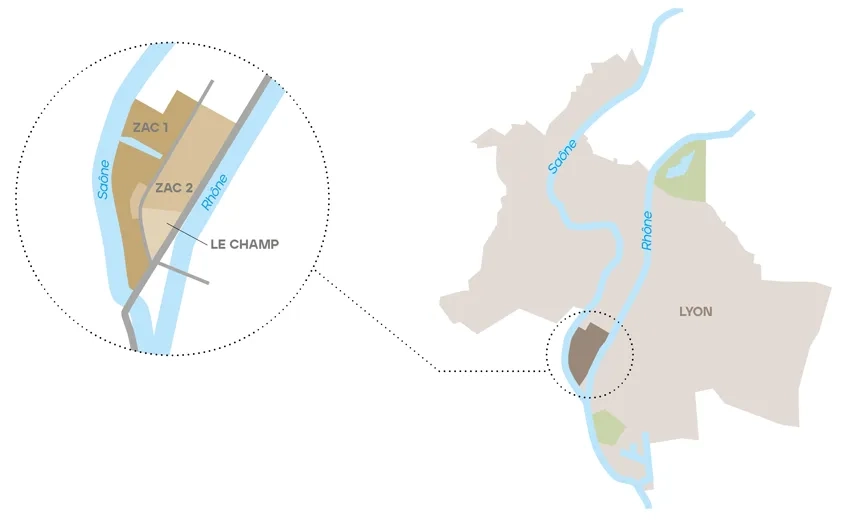

Situation

Le projet se situe dans le sud de la presqu’île de Lyon, à la confluence du Rhône et de la Saône. C’est un territoire d’exception de 150 ha dans le prolongement du cœur historique de Lyon, où se construit actuellement la ville durable de demain. Il est limité au nord par le quartier historique de Perrache et le quartier Sainte-Blandine, à l’est par l’autoroute A7 sur les quais du Rhône, à l’ouest par la Saône et au sud par le confluent du Rhône et de la Saône.

Le projet a été divisé en deux parties : deux zones d’aménagement concerté (ZAC) et le Champ. L'aménagement de la ZAC 1, côté Saône, a débuté en 2003 et s’est achevé en 2019. Il a totalement transformé un territoire de 42 ha, anciennement dédié aux activités logistiques et industrielles.

Le projet d’aménagement de la ZAC 2, côté Rhône, concerne une surface de 35 ha, dont le quartier du Marché-Gare, destiné à recevoir des logements, bureaux, commerces et équipements publics.

Enfin, le Champ de la Confluence, à la pointe sud de la presqu’île de Lyon, est un espace de 6 ha environ, appelé à devenir un vaste espace boisé offrant une continuité paysagère. Constitué d’espaces à la fois publics et privés, il forme un cadre privilégié pour les industries créatives qui s’y implanteront.

Cette opération de requalification urbaine en deux phases va désenclaver un territoire déshérité en opérant une métamorphose de la presqu’île en nouveau cœur de ville.

État des lieux

La Confluence a une longue histoire. Au XIXe siècle, avec l’essor industriel, la presqu’île de Lyon hébergeait des entrepôts à charbon, des manufactures de tabac et des industries chimiques, avant d’entrer en crise au XXe siècle, lorsque l’activité portuaire a commencé à décliner. Le site est alors devenu enclavé, coupé du reste de la ville par le Rhône et la Saône ainsi que par la présence d’une autoroute et de voies ferrées.

À l’aube du XXIe siècle, alors que les terrains se sont progressivement transformés en friches industrielles et que les activités restantes ont été délocalisées (port de commerce, marché de gros, prisons), un projet d’aménagement du confluent est inscrit politiquement dans le plan de mandat de Raymond Barre, alors maire de Lyon. La délocalisation ou la cessation d’activités a permis à la Ville de disposer de disponibilités foncières très importantes.

Lancée en 1998, l’opération a consisté à reconvertir 150 ha de friches urbaines et industrielles, situées dans le prolongement du cœur de Lyon, derrière Perrache (IIe arrondissement), entre Rhône et Saône. Ambition affichée : doubler le centre de l’agglomération – avec une superficie bâtie à terme de 1 million de mètres carrés et plus de 30 000 habitants ou actifs supplémentaires –, tout en réalisant une véritable révolution environnementale.

« Cette opération s’est justifiée par la nécessité de tirer parti d’un important gisement foncier situé à proximité du centre-ville et des transports collectifs (gares, tramways, bus urbains), permettant de densifier la ville et de limiter l’étalement urbain », précise Laurent Jamet, chef de projet à la société publique locale Lyon-Confluence (SPLLC).

Une méthode à la hauteur de l’enjeu : modifier le site de façon radicale et durable. Ici, la ville s’épanouit et le quartier prend forme par le test de nouvelles façons, plus écologiques, de concevoir et, en particulier, l’utilisation de bétons recyclés pour la construction des revêtements de trottoirs et de voirie.

Les objectifs de ce projet sont nombreux : « Soutenir l’activité économique par la construction de bureaux et de locaux tertiaires capables de répondre aux besoins des entreprises du territoire ; proposer une offre de logements attractive ; créer un quartier ambitieux en termes de développement durable, notamment sur les thèmes de l’économie d’énergie, de l’économie circulaire, des mobilités, de la gestion des eaux pluviales et de la trame verte. En outre, le Champ de la Confluence a été conçu comme l’expression d’une innovation dans la vision de l’aménagement urbain », ajoute Laurent Jamet.

SPL Lyon-Confluence

La société publique locale Lyon-Confluence (SPLLC) est, depuis vingt-cinq ans, l’aménageur du projet urbain de reconversion du sud de la presqu’île de Lyon. Créée en 1999 par la métropole de Lyon, elle pilote l’aménagement en respectant les orientations données par les élus.

Le projet d’aménagement des espaces publics

Les aménagements des espaces publics laissent une grande part aux mobilités douces, aux espaces verts et à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Le projet est conçu pour réduire l’empreinte carbone et la consommation énergétique.

Les équipes, leurs domaines d’action et leurs rôles

Le projet d’aménagement de Confluence 2 a été découpé en plusieurs zones :

• Le projet de la ZAC 2 (Nord) et de la ZAC 2 (Sud) a été conçu, étudié et planifié par une équipe de maîtres d’œuvre constituée de Florimond Gauvin, gérant de l’agence Bigbang, de Marie Salvatge, cheffe de projet pour la partie « Aménagement urbain et paysage », d’Arnaud Berthier, directeur d’agence Artelia et de Romain Pellet, chef de projet du bureau d’études VRD.

• Le projet du Champ de la Confluence a été conçu, étudié et planifié par l'équipe de maîtres d’œuvre suivante : l’agence Base (gérant : Bertrand Vignal, directrice de projet : Jeanne Souvent, cheffe de projet : Dora Papp), OGI BET VRD (directrice : Valérie Plagne, cheffe de projet : Cécile Graftieaux), l’agence de conception lumière ON (gérant : Vincent Thiesson, cheffes de projet : Myriam Laval & Clara Liberati) et EODD (directeur de projet : Jean-François Nau et chef de projet : Lucas Vincenti).

Les agences Base et Bigbang ont pris en charge, pour leurs zones respectives, la conception, le principe d’aménagement et les esquisses du projet, la définition des caractéristiques fonctionnelles du revêtement ainsi que le suivi du chantier.

Les bureaux d’études VRD OGI et Artelia ont défini les hypothèses de dimensionnement et déterminé les structures des chaussées (en enrobé, en béton, en sable stabilisé et en pavés), la portance du support ainsi que le plan de calepinage des joints du revêtement en béton en collaboration avec les agences de paysage. Ils ont conçu les dispositions constructives à appliquer dans l’aménagement et, en particulier, au droit des interfaces entre les différents matériaux.

Le projet de Lyon-Confluence

Le projet prévoit un vaste programme de logements et de bureaux, un pôle de loisirs et de commerce, un bassin nautique relié à la Saône, un musée sur le site de la pointe de la presqu’île. Il intègre aussi un chantier de rénovation de l’existant et l’aménagement des espaces publics. Le projet prévoit un désenclavement du quartier par la construction d’infrastructures routières pour le relier au quartier de Gerland et à la gare de Perrache, par l’extension du tramway T1 et par la construction de quatre ponts et de deux passerelles « modes doux » sur le Rhône et sur la Saône.

Vitrine de la ville de demain, Lyon-Confluence se veut intelligente et durable avec des partis pris architecturaux forts, mais aussi lieu de mixité sociale et de nouvelles mobilités. Ce quartier vert sera notamment conçu pour les mobilités douces et pour les piétons, en application du plan de déplacements urbains (PDU) du Grand Lyon, qui limite la place de la voiture. Les chantiers de dépollution, menés à grande échelle, constituent également la marque du nouveau territoire. Pour la première phase des travaux, pas moins de 250 000 tonnes de terre ont été extraites et dépolluées dans un centre de traitement. Choisi pour aménager les espaces publics, le béton constitué de granulats recyclés y joue un rôle bien spécifique, en accord avec les exigences environnementales.

À Confluence se mêlent ainsi bâtiments futuristes, commerces, habitations, bureaux et espaces publics, mais aussi de nombreux espaces verts, des parcs et des jardins.

Le projet de la ZAC 2 par l’agence Bigbang et le bureau VRD Artelia

L’aménagement a consisté à développer un projet urbain sur une surface totale de 35 ha, s’inscrivant dans une démarche de développement durable qui a pris appui sur cinq grands principes :

- Poursuivre le développement de la presqu’île, engagé par la première phase de Lyon-Confluence, en créant un nouveau quartier de centre-ville qui renforce le rayonnement de l’agglomération lyonnaise ;

- Proposer une ville durable – alliant densité, mixité, confort des habitants et des usagers – et ancrée dans la proximité ;

- Promouvoir l’histoire du site en mettant en valeur son patrimoine industriel et logistique, mais en veillant à la mise en place de matériaux à Albedo élevé et de techniques pour réduire les îlots de chaleur urbains (ICU) ;

- Conforter et développer la trame verte, brune et bleue en mettant en valeur les fleuves et en favorisant le développement de la nature en ville (biodiversité positive, gestion des eaux pluviales, continuité des fosses de plantations, etc.) ;

- Renforcer l’accessibilité du sud de la presqu’île par un projet urbain favorisant l’accessibilité et la mobilité (multimodalité, écomobilité, transports en commun, réduction de l’impact de la voiture, etc.).

« Pour mettre en application ces grands principes, notre agence a conçu les espaces publics en proposant un équilibre entre mobilités douce et partagée, espaces de détente et d’activité, aménagements minéral et végétal, aménagements esthétique et fonctionnel. Cela a nécessité de faire appel à différents types de matériaux, ayant des propriétés spécifiques et complémentaires selon leur usage », précise Marie Salvatge, cheffe de projet à l’agence Bigbang.

Ainsi, le choix des matériaux et des techniques a été fait en appliquant les principes suivants :

- Trottoirs au même niveau que la voirie pour les zones apaisées ;

- Enrobé bitumineux pour la voirie circulée ;

- Asphalte pour les plateaux surélevés ;

- Pavage (pavés lyonnais en granit) sur les zones de stationnement « vélos » et « véhicules » ;

- Sable stabilisé non renforcé à usage piéton ;

- Sable stabilisé renforcé pour les zones pouvant recevoir une circulation occasionnelle ;

- Revêtement drainant pour piste cyclable ;

- Béton micro-désactivé à empreinte carbone réduite pour les trottoirs et les traversées de voirie.

« Notre agence a conçu les espaces publics en proposant un équilibre entre mobilités douce et partagée, espaces de détente et d’activité, aménagements minéral et végétal, aménagements esthétique et fonctionnel. Cela a nécessité de faire appel à différents types de matériaux, ayant des propriétés spécifiques et complémentaires selon leur usage. »

Le projet du Champ de la Confluence par l’agence Base et le bureau VRD OGI

Les aménagements ont consisté à développer un projet urbanisé sur une surface totale de 6 ha. Ils s’inscrivent à la fois dans une démarche d’économie circulaire et de développement durable, d’expérimentation et d’innovation. Ils ont pris appui sur les cinq idées-forces suivantes :

- S’écarter de la conception classique de quartier urbain en privilégiant un urbanisme ouvert (faible densité de bâtiments et grands espaces bien plantés) ;

- Concevoir en économie circulaire ;

- Développer un refuge pour la biodiversité ;

- Faire du Champ un laboratoire grandeur nature pour expérimenter des méthodes de travail et tester des techniques afin de les reproduire à l’échelle de la métropole ;

- Concevoir des espaces publics pour les piétons et les déplacements doux, et rythmer les aménagements par la création d’espaces de détente et de rencontre, ouverts à tous.

« Pour mettre en application ces idées-forces, le Champ de la Confluence a été conçu comme un bois urbain et créatif. Les maîtres-mots sont : bien-être, nature, biodiversité, innovation, réplicabilité, participation citoyenne et sobriété. Un poumon vert pour le quartier, un démonstrateur pour la ville et un cadre unique pour les industries créatives et l’économie sociale et solidaire », précise Dora Papp, cheffe de projet à l’agence Base.

L’enjeu est de limiter la consommation des ressources, mais aussi les transports de matériaux.

« L’utilisation de bétons à faible empreinte carbone, élaborés avec des granulats recyclés, pour réaliser les revêtements des cheminements piétonniers (allées et trottoirs) en est un bel exemple. Les granulats recyclés proviennent des résidus produits par les toupies à béton (retour de toupies) », ajoute Dora Papp.

Ainsi, les aménagements au sol ont été conçus en faisant appel à des matériaux :

- Ayant un coefficient Albedo élevé ;

- Capables de réduire les îlots de chaleur urbains (ICU) ;

- Se mariant bien avec le végétal ;

- Ayant une faible empreinte carbone ;

- Intégrant des constituants recyclés et susceptibles d’être recyclables ;

- Capables d’infiltrer l’eau ;

- Durables.

« Le Champ de la Confluence a été conçu comme un bois urbain et créatif. Les maîtres-mots sont : bien-être, nature, biodiversité, innovation, réplicabilité, participation citoyenne et sobriété. Un poumon vert pour le quartier, un démonstrateur pour la ville et un cadre unique pour les industries créatives et l’économie sociale et solidaire. »

Planification de l’aménagement

L’aménagement de la ZAC 2 et du Champ de la Confluence est un projet d’ampleur. Il a été découpé en trois zones et planifié conformément aux indications figurant dans le tableau 1 ci-après.

La réalisation des travaux va durer encore environ dix ans (de 2025 à 2035). Ceux-ci sont conduits en utilisant, moyennant quelques modifications ou adaptations, les mêmes produits et techniques que lors de la réalisation de la ZAC 1.

Le choix du béton dans l’aménagement des espaces publics

Le choix du béton s’est imposé avec évidence : il s’agissait d’une volonté conjointe de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.

« Les espaces publics devant être réservés à la mobilité douce, l’aménagement ne pouvait pas être conçu comme une route », précise Laurent Jamet.

Sur les plans esthétique et fonctionnel, il fallait un revêtement en béton conciliant trois caractéristiques essentielles, requises par la maîtrise d’ouvrage et par la maîtrise d’œuvre :

• Un béton de couleur claire pour, d’une part, faire écho aux trames vertes et, d’autre part, tirer bénéfice de la clarté du revêtement (coefficient Albedo élevé) sur le plan de la réduction de l’îlot de chaleur urbain (ICU) et de celle de la consommation énergétique de l’éclairage public.

• Un béton à base de granulats recyclés, les aménagements mis en œuvre dans le Champ et la ZAC 2 répondant à l’enjeu de limiter la consommation des ressources, mais aussi les transports de matériaux.

« Pour réaliser les espaces publics du Champ et de la ZAC 2, nous avons fait le choix d’un béton de sols composé de ciment bas carbone et de granulats de béton recyclés. Il est élaboré à Villeurbanne par Béton Vicat, à partir du traitement des résidus produits par les toupies à béton (retours de toupie) », précise Laurent Jamet.

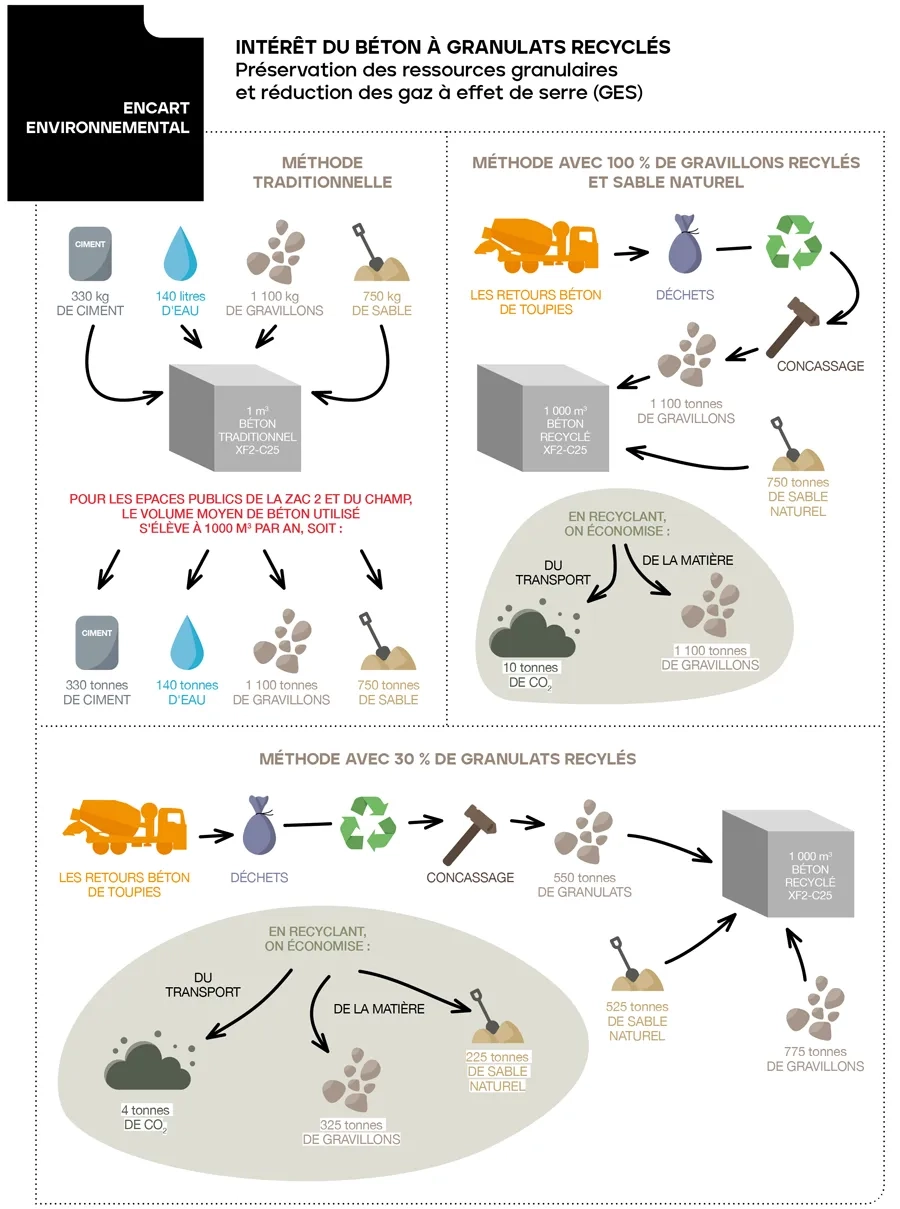

Développée dans le cadre d’Eurêka Confluence, cette façon de faire – privilégiant les circuits courts d’économie circulaire – a évolué au fur et à mesure des expérimentations en collaboration avec le laboratoire Voirie de la métropole de Lyon, pour aboutir, après un REX de vingt ans, à un béton contenant 30 % de granulats recyclés, désormais déployé sur tous les espaces publics de la ZAC 2 et du Champ de la Confluence.

« Après avoir testé un béton 100 % recyclé (gravillons et sable recyclés) – qui ne nous a pas donné entière satisfaction à cause d’une fissuration de retrait incontrôlable –, nous avons testé et utilisé avec succès deux nouvelles formules de béton : un béton à 30 % de recyclés et un béton à 100 % de recyclés en gravillons, mais formulé avec un sable naturel. Nous avons aussi testé différents liants à faible empreinte carbone. Tout cela afin de trouver la meilleure formulation de béton, qui allie les trois qualités exigées : pourcentage élevé de recyclés, faible empreinte carbone et durabilité », ajoutent de concert Marie Salvatge et Dora Papp.

« Pour réaliser les espaces publics du Champ et de la ZAC 2, nous avons fait le choix d’un béton de sols composé de ciment bas carbone et de granulats de béton recyclés. »

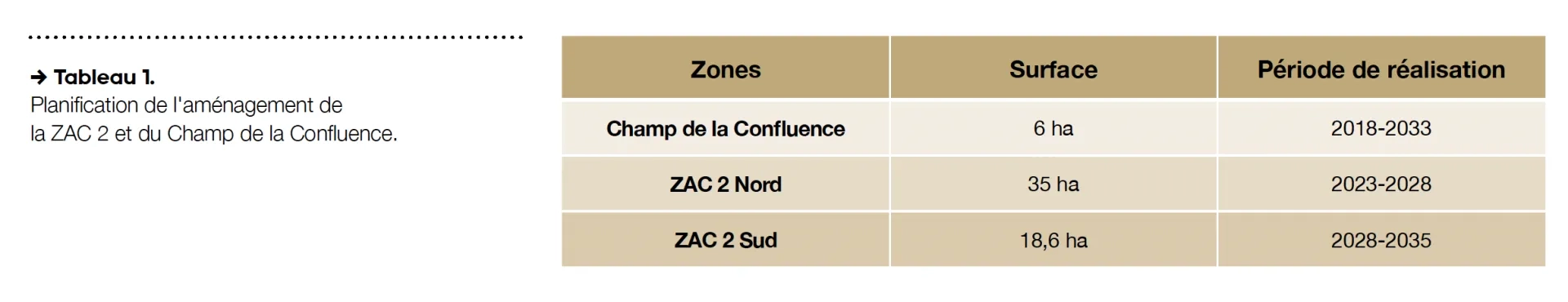

Différents types de granulats recyclés utilisables dans les bétons normalisés

Définis dans la norme NF P 18-545, il existe trois types de granulats recyclés : type 1, 2 et 3. On les distingue principalement par leur différence de composition, leurs caractéristiques et les fréquences des essais de contrôle associées.

Seuls les types 1 et 2 peuvent être utilisés dans les bétons au sens de la norme NF EN 206+A2/CN. En termes de composition, le type 1 – qui définit les « meilleurs » granulats recyclés – doit contenir a minima 95 % en masse de constituants « Rc » et « Ru » : ceux-ci regroupent respectivement les matériaux « béton, produits en béton, mortiers, éléments de maçonnerie en béton » et les « granulats non liés, granulats en pierre naturelle, granulats traités aux liants hydrauliques ».

Le type 1 contient donc moins de 5 % d’éléments de type « Rb », « Ra », « XRg » et « FL » qui sont respectivement les « briques, tuiles, éléments en silicate de calcium, en béton cellulaire non flottant », « matériaux bitumineux », « argiles, sols, métaux, bois, plastiques et caoutchoucs non flottants, plâtres, verres » et les « matériaux flottants », dont la proportion est exprimée en volume, pour ces derniers.

• Un traitement de surface du béton conférant au revêtement des caractéristiques de confort et une adhérence appropriée aux différents usagers des lieux. Le béton micro-désactivé a été préféré au béton sablé (utilisé auparavant), car il permet de réaliser facilement et à un coût compétitif une surface homogène, se rapprochant de l’aspect du béton sablé, mais sans les inconvénients du sablage (poussières, nuisances, etc.).

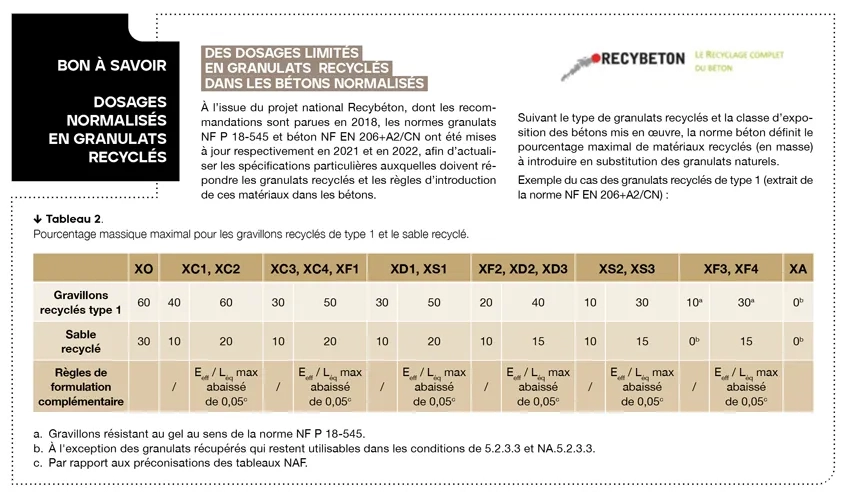

Les qualités mécaniques requises du béton

Sur le plan de la durabilité, il fallait un béton qui présente des caractéristiques mécaniques adéquates et une formulation propre à garantir la tenue dans le temps du revêtement. La maîtrise d’œuvre, OGI et Artelia ont défini et précisé les qualités des matériaux et les structures de chaussées afin que le revêtement soit en mesure de supporter à la fois le passage des usagers et les sollicitations dues aux conditions climatiques, telles que le gel, le produit de salage, la pluie, les inondations. Pour les voies non circulées, le béton est de classe mécanique C25/30 (BC3) et de classe d’exposition XF2. Pour les voies circulées, le béton est de classe mécanique C35/45 (BC5) et de classe d’exposition XF2.

Pour tenir compte de toutes ces exigences et répondre aux spécifications du cahier des charges incluant l’utilisation de granulats recyclés, la société Béton Vicat a été amenée à mettre au point une formulation spécifique pour ce chantier. En partant d’une formulation basique de béton dont dispose la centrale, il a été procédé par ajustements successifs, en faisant varier les différents constituants (nature, couleur et dimension maximale des granulats ; nature et dosage du ciment ; nature et dosage des adjuvants), pour finalement converger vers un rendu conforme aux souhaits du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.

« Nous avons réalisé plusieurs planches d’échantillons, en partenariat avec Sols, afin de converger vers une teinte de béton et un agencement des granulats en surface (couleurs, proportions, taille, mosaïque) qui correspondent bien aux attentes de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre », précise Marc Ast, responsable des bétons décoratifs Rhône Drôme chez Béton Vicat.

Structures de chaussées en béton micro-désactivé

Le choix du béton et le dimensionnement de la structure de la voirie ont été opérés afin de créer une assise solide, durable et homogène. Les revêtements en béton ont été conçus à l’identique et traités de la même manière sur toutes les zones (ZAC 2 Nord et Sud et Champ), c’est-à-dire en faisant appel aux mêmes formules de béton, aux mêmes structures de chaussées et au même procédé de mise en œuvre.

En s’appuyant sur les guides et les normes en vigueur, les bureaux d’études OGI et Artelia ont conçu et dimensionné la structure (épaisseur et caractéristiques) en fonction du trafic cumulé estimé à la mise en service (piétons, vélos, skates, véhicules, camionnettes d’entretien et poids lourds) et de la qualité du support en place (plate-forme support PF2).

Trois structures ont été retenues :

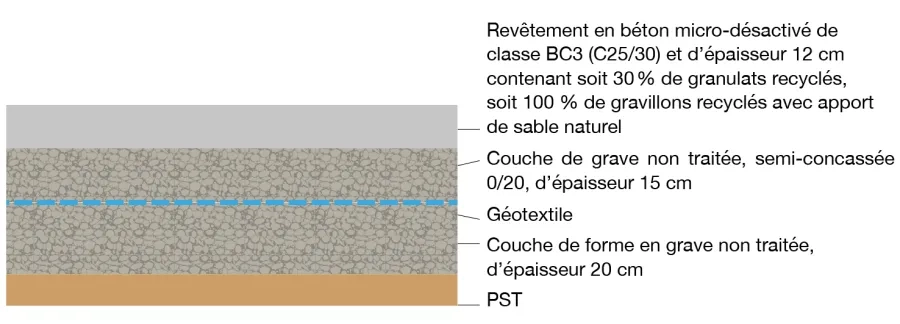

• Pour la voirie non circulée (fig. 2) :

> Un revêtement en béton micro-désactivé contenant soit 30% de granulats recyclés soit 100 % de gravillons recyclés avec apport de sable naturel, protégé par un produit bouche-pores, de classe BC3 (C25/30) et d’épaisseur 12 cm ;

> Une couche de grave non traitée, semi-concassée 0/20, d’épaisseur 15 cm ;

> Un géotextile ;

> Une couche de forme en grave non traitée, d’épaisseur 20 cm.

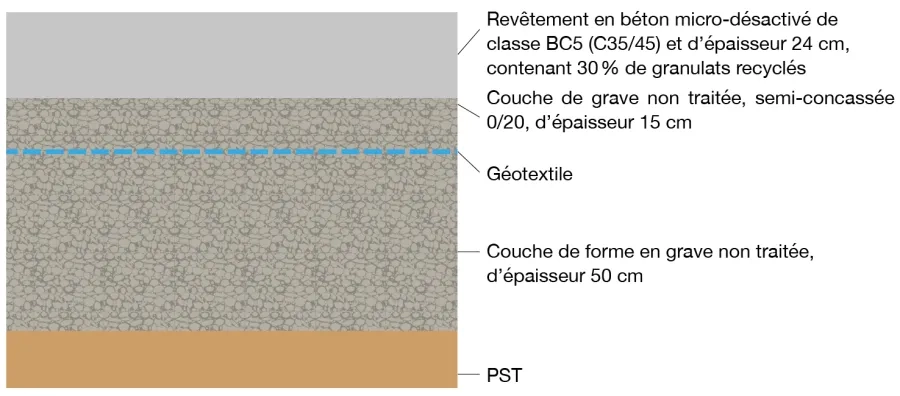

• Pour la voirie circulée (fig. 3) :

> Un revêtement en béton micro-désactivé, protégé par un produit bouche-pores, contenant 30 % de granulats recyclés, de classe BC5 (C35/45) et d’épaisseur 24 cm ;

> Une couche de grave non traitée, semi-concassée 0/20 et d’épaisseur 15 cm ;

> Un géotextile ;

> Une couche de forme en grave non traitée, d’épaisseur 50 cm.

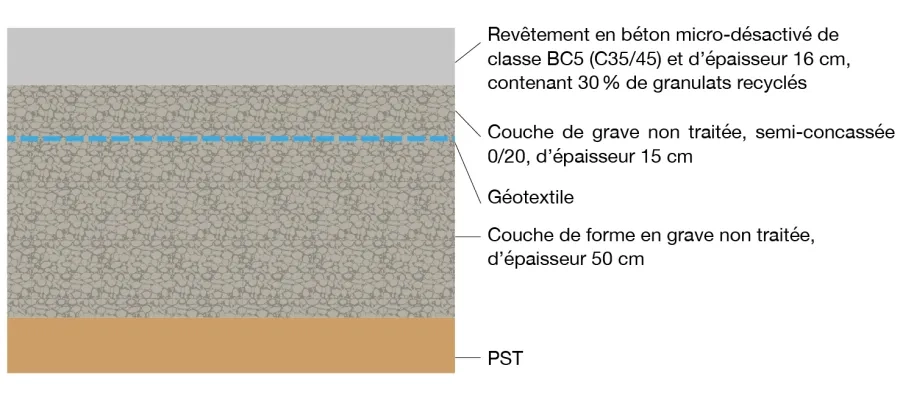

• Pour la voirie circulée occasionnellement (fig. 4) :

> Un revêtement en béton micro-désactivé, protégé par un produit bouche-pores, contenant 30 % de granulats recyclés, de classe BC5 (C35/45) et d’épaisseur 16 cm ;

> Une couche de grave non traitée, semi-concassée 0/20 et d’épaisseur 15 cm ;

> Un géotextile ;

> Une couche de forme en grave non traitée, d’épaisseur 50 cm.

Réalisation des travaux de la ZAC 2 et du champ

Colas, en charge des travaux de génie civil, a piloté le chantier en coordonnant les différents intervenants et en réalisant les opérations suivantes :

- Démolition des revêtements existants, puis évacuation des matériaux ;

- Travaux de terrassement pour mise à la cote du fond de forme, suivis d’un compactage soigné ;

- Travaux d’assainissement et de drainage de la plate-forme ;

- Travaux de VRD et de génie civil (murs en pierre, pose de bordures) ;

- Réalisation de la plate-forme support sous les différents revêtements ;

- Mise en place du géotextile ;

- Fabrication et mise en œuvre de la couche de fondation en grave non traitée sous les différents revêtements ;

- Réalisation de tous les revêtements à l’exception du béton (enrobés, sable stabilisé, pavés de pierre naturelle, etc.).

Sols Confluence s’est vu attribuer la mise en œuvre des revêtements en béton avec finition de type micro-désactivé, y compris les travaux préparatoires au bétonnage. Les espaces publics du chantier du Champ de la Confluence totalisent 60 000 m2, dont une partie est déjà réalisée et qui se répartissent comme suit :

- Revêtement en béton micro-désactivé (voies piétonnes et voies circulées) : 3 500 m2 ;

- Revêtement en pavés : 400 m2 ;

- Aménagement en sable stabilisé : 1 270 m2 ;

- Aménagement des espaces verts : 7 500 m2.

Les espaces publics de la ZAC 2 totalisent 350 000 m2, dont une partie est déjà réalisée avec différents matériaux et, en particulier, du béton micro-désactivé, confectionné avec des granulats recyclés, mais on ne dispose pas de la répartition entre les différents matériaux.

Réalisation de la plate-forme support

Après avoir effectué les travaux de démolition et de terrassement, Colas a procédé à la mise à la cote du fond de forme et à la mise en place de la couche de forme, suivie d’un compactage soigné.

« L’objectif était de conférer à la plate-forme support de chaussée une portance minimale PF2 (50 ≤ EV2 < 80 MPa) », précise Mickaël Detrez, conducteur de travaux chez Sols.

Mise en place d’un géotextile

La couche de forme a été recouverte d’un géotextile aiguilleté non tissé.

Intérêt des géotextiles et leurs types

Intérêt des géotextiles

Les géotextiles sont des tissus plus ou moins perméables et polyvalents qui offrent divers avantages, puisqu’ils ont été mis au point pour apporter des solutions aux problèmes de géotechnique, de génie civil et de travaux routiers. Ils peuvent remplir efficacement de multiples fonctions : notamment, la séparation, la filtration, le renforcement, la protection et le drainage. Ils répondent à la série de normes européennes NF EN 13249, NF EN 13250, NF EN 13251, NF EN 13252 et NF EN 13253.

Les deux types de géotextiles

Généralement fabriqués à partir de fibres de polypropylène ou en polyester, les géotextiles sont disponibles sous deux formes principales :

- Les géotextiles tissés ;

- Les géotextiles non tissés.

Les géotextiles tissés conviennent aux applications nécessitant une grande résistance à la traction. Ils servent au renforcement et à la stabilisation. Mais ils ont une perméabilité limitée (ils sont inadaptés à la filtration et au drainage) et une faible souplesse (ils sont moins adaptés aux surfaces irrégulières). Ils sont proposés en plusieurs classes en fonction de l’épaisseur ou du grammage du géotextile.

Les géotextiles non tissés, souvent plus souples, sont adaptés aux fonctions de séparation et de filtration. Ils sont utilisés dans la construction routière pour séparer deux couches de matériaux et assurer la perméabilité à l’eau, tout en empêchant de passer les autres particules fines et les polluants. Mais ils ont une faible résistance à la traction. Ils sont proposés en plusieurs classes en fonction de l’épaisseur ou du grammage du géotextile.

Réalisation de la couche de fondation

Colas a procédé à la mise en œuvre, sur toute la surface à aménager, d’une couche de fondation en grave non traitée semi-concassée 0/20 mm et d’épaisseur 15 cm. La grave a été livrée par camion et déversée sur le géotextile à l’aide d’une pelle mécanique. Elle a été ensuite régalée et compactée soigneusement à l’aide d’un compacteur tandem de 4 tonnes. Cette opération de compactage est très importante, car elle vise à conférer à la grave non traitée une compacité optimale. La couche de fondation a été ensuite protégée par une couche d’imprégnation à base d’émulsion de bitume.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires ont consisté à protéger par un film en polyéthylène tous les produits et objets existants sur le chantier (bordures, éléments des espaces verts et, le cas échéant, les pavés en pierre naturelle, etc.).

Réalisation des coffrages

L’entreprise Sols a eu recours à des coffrages en acier (règles de 3 m de long et de 12, 16 ou 24 cm de hauteur). Elle s’est aussi servie des bandes structurantes en pierre qui délimitent les bords des zones de pavage.

« Une fois les coffrages posés et solidement fixés au sol à l’aide de fiches (de 18 mm de diamètre) réparties avec un espacement d’un mètre, des voliges en bois ont été posées au niveau des jonctions, entre les règles successives, pour assurer la stabilité du coffrage », explique Mickaël Detrez.

Autour de chaque émergence, il a été installé un chaînage de renforcement, confectionné avec un treillis soudé ST15C, afin d’empêcher l’ouverture de fissures susceptibles d’apparaître par suite de la réduction de la section transversale du béton, du fait de la présence de l’émergence.

Fabrication et transport du béton

Sols Confluence et Béton Vicat ont établi conjointement, par ajustements successifs, les deux formulations du béton de la gamme Stylperf. Celles-ci font appel à des gravillons recyclés à 30 % et à un ciment CEM IV/A en provenance de l’usine Vicat de Créchy (Allier 03). Les deux formulations retenues sont des bétons décoratifs Stylperf Désactivés présentant des caractéristiques mécaniques de type BC3 ou BC5 et une réduction de l’empreinte carbone de niveau « DÉCA² », soit d’environ 25 % par rapport à un béton similaire à base de CEM II/A.

Ces bétons ont été fabriqués et livrés par Béton Vicat à partir de sa centrale BPE de Vourles (69).

« La fourniture des 1 000 m3 de béton s’est étalée sur une période d’environ dix-huit mois. Le planning de livraison était fixé à la semaine, puis éventuellement ajusté la veille pour le lendemain, selon l’avancement du chantier et les conditions météorologiques », explique Marc Ast.

Avant qu’il ne soit livré, deux contrôles ont été réalisés immédiatement :

- Contrôle de la consistance du béton : il a été effectué à l’essai d’affaissement au cône d’Abrams et le résultat devait être de classe S3 (affaissement compris entre 10 et 14 cm) ;

- Contrôle de la teneur en air occlus : il a été réalisé à l’aéromètre à béton et le résultat devait être obligatoirement compris dans la fourchette de 4 à 6 %.

« La fourniture des 1 000 m3 de béton s’est étalée sur une période d’environ dix-huit mois. Le planning de livraison était fixé à la semaine, puis éventuellement ajusté la veille pour le lendemain, selon l’avancement du chantier et les conditions météorologiques. »

Mise en œuvre du béton

Le béton a été livré à pied d’œuvre et déversé sur la couche de fondation directement par le camion-toupie et, pour les zones inaccessibles, par des dumpers. Il a été ensuite tiré à l’aide d’un râteau et réglé manuellement à l’aide d’une règle en aluminium, tout en respectant les repères altimétriques constitués, d’un côté, par les bordures de rive et, de l’autre, par des marques portées sur des piquets « repères ». Cette opération a été suivie par un lissage de la surface du matériau réalisé manuellement pour conférer au revêtement en béton un état de surface plan et d’aspect fermé (exempt de cavités ou de trous).

Finitions

La technique de sablage, utilisée lors de la réalisation des travaux de la ZAC 1, a été abandonnée au profit de la technique de micro-désactivation. Celle-ci présente l’avantage de conférer à la surface du béton un aspect proche du béton sablé, mais sans subir les nuisances du sablage (production de poussières et envol de sables).

Immédiatement après la mise en œuvre du béton, on pulvérise à la surface du revêtement un produit retardateur de prise à faible intensité et faisant aussi office de cure. « En fonction de la température ambiante, on effectue, dans un délai allant de vingt-quatre à quarante-huit heures, un lavage à haute pression du béton afin d’enlever le mortier de surface et de faire apparaître les granulats, sans trop les dénuder. Résultat : un revêtement d’apparence assez brute, de couleur grise, avec des agrégats roulés visibles, allant de l’ocre au noir, qui assure un bon confort de marche et une bonne adhérence », ajoute Mickaël Detrez.

« Résultat : un revêtement d’apparence assez brute, de couleur grise, avec des agrégats roulés visibles, allant de l’ocre au noir, qui assure un bon confort de marche et une bonne adhérence. »

Joints

Dans la ZAC 2 Nord, un plan de calepinage, élaboré par l’agence Bigbang, a été scrupuleusement appliqué par Sols. En revanche, dans la ZAC 2 Sud, le plan de calepinage a été conçu et appliqué par Sols, après avoir été approuvé par l’agence Bigbang.

« Le plan de calepinage est constitué principalement de joints de retrait transversaux (traits de scie sur le quart supérieur du revêtement) et espacés de 3 m (trottoir) ou 5 m (voirie circulée) », précise Mickaël Detrez.

Il a été aussi réalisé, sur toute la hauteur du revêtement en béton, des joints de dilatation avec un espacement de l’ordre de 25 à 30 m. Ces joints, en double parois aluminium, de 10 mm de largeur, sont remplis avec un mastic, imputrescible et compressible.

« Les joints de dilatation installés sur les revêtements de trottoir ne comportent pas de systèmes de transfert de charge (goujons). En revanche, les joints de dilatation installés sur le revêtement de chaussées circulées comportent un système de transfert de charges constitué de goujons dont les caractéristiques sont définies dans la norme NF P 98 170 », ajoute Mickaël Detrez.

Contrôle des bétons

Pour atteindre une bonne qualité d’exécution, Sols a choisi la méthode de mise en œuvre manuelle, garantissant l’obtention d’une compacité conforme à celle de la formule de référence. Les contrôles des travaux se sont déroulés en deux étapes :

• Contrôles avant la mise en œuvre du béton :

> Contrôle des bons de livraison ;

> Contrôle de la consistance du béton par l’essai d’affaissement au cône d’Abrams.

• Contrôles durant la mise en œuvre du matériau :

> Mesure de l’épaisseur du revêtement en béton ;

> Contrôle visuel de l’aspect du revêtement.

Satisfaction générale

Les travaux de la ZAC 2 et du Champ continuent pour quelques années, avec la satisfaction de la SPL Lyon-Confluence et de tous les intervenants.

« L’aménagement réalisé est tout à fait conforme à nos attentes. La teinte du béton se marie bien avec le végétal. Le rendu est très agréable et pratique. Les usagers sont satisfaits », affirme Laurent Jamet.

« Nous avons donné aux aménagements un attrait esthétique et de nouvelles fonctions écologiques et environnementales », ajoutent de concert Dora Papp et Marie Salvatge.

« Une fois l’aménagement achevé, une belle récompense pour nous autres, entreprises, fut de voir les usagers s’approprier les lieux », ajoute Mickaël Detrez.

« Ce chantier est vraiment une très belle réussite, tant esthétique qu’environnementale, avec 9 000 m2 d’aménagements en béton micro-désactivé », conclut Marc Ast.

« Ce chantier est vraiment une très belle réussite, tant esthétique qu’environnementale, avec 6 000 m2 d’aménagements en béton micro-désactivé. »

Localiser la réalisation

Principaux intervenants

Maîtrise d’ouvrage :

SPL Lyon-Confluence (société publique locale), créée en 1999 par la métropole de Lyon : aménageur du projet urbain de reconversion du sud de la presqu’île de Lyon

Maîtrise d’œuvre :

Espaces publics du Champ : Base (paysagiste mandataire), OGI (VRD)

Espaces publics de la ZAC 2 : Bigbang et Artelia VRD

Entreprises :

Réalisation des travaux de terrassement et de génie civil : Colas

Mise en œuvre du béton recyclé : Sols Confluence

Fournisseur du béton

Béton Vicat

Fournisseur des granulats

Granulats Vicat

Fournisseur du ciment

Ciment Vicat

Liens utiles

-

Port de Limay-Porcheville

-

-

COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE